「小学生の子どもに自分で考える力をつけてほしい」

「宿題をやるだけで精一杯だけど親はどう関わっていけばいいんだろう」

親が子どものときとは違ってAIが発達したり、インターネットで情報を誰でもすぐ手に入れられる社会になりました。

これからの社会を生き抜くためにどんな力が求められるのかわからなくて不安になりますよね。

この記事では自分で考える力とは何か、自分で考える力が求められる背景や親の関わり方について解説します。

私が実践していることもご紹介します。

- 小学生の子どもに自分で考える力を付けてほしい人

- 自分で考える力をつけるために親の関わり方が知りたい人

小学生の子どもにこれからの社会を生き抜く力を育ててあげましょう!

自分で考える力とは

自分で考える力とは、単に知識を知っていることではなく、考える力を活用して自ら問題を解決したり、他人の意見を聞いた上で自分の立場を決めたりする能力のことです。

現代の教育ではこの力がますます重視されており、特に次の3つの思考力が基本軸として大切にされています。

- 論理的思考力

- 多面的思考力

- 批判的思考力

1つずつ見ていきましょう。

論理的思考力

子どもが「なぜそうなるのか?」と物事の因果関係を筋道立てて考える力が論理的思考力です。

たとえば図工の時間に、まずどんな作品を作るかイメージし、必要な材料や道具を考え、作り方を計画するときなどに表れます。

この力が高まると、課題解決能力も高くなります。

多面的思考力

物事を一方向からだけでなく、異なる視点で見つめる力が多面的思考力です。

たとえば「遠足の日に雨が降ったらどうする?」という質問に対して、代替案をいくつも考えられる子どもは多面的に物事を捉えられていると言えます。

友達の意見を尊重する柔軟性もここから育まれます。

批判的思考力

情報をそのまま受け入れるのではなく、「それは本当か?」「他に証拠はあるのか?」と疑問を持ち、検証する力が批判的思考力です。

近年はYouTubeやSNSから情報を得る子も多く、その真偽を自分で確かめられる能力は生き抜く上で不可欠です。

なぜ自分で考える力が求められるのか?その背景

なぜ自分で考える力が求められるようになったのでしょうか。

背景には以下の3つがあります。

- AI時代への対応

- 新学習指導要領の方向性

- 情報過多社会における判断力

1つずつ見ていきましょう。

AI時代への対応

自分で考える力が求められる背景の1つ目はAI時代への対応です。

AI技術の進化により、計算や検索といった「処理」は機械に任せられる時代になっています。

しかし、人間にしかできない創造的な問いを立てる力や共感をもとにした判断はAIには代替できません。

OECD(経済協力開発機構)も「Learning Compass 2030(学びの羅針盤)」の中で、

教育の目標は知識の習得にとどまらず、創造性や批判的思考力などの能力を育む方向へ

移行しているとしています。

参考: OECD Learning Compass 2030(日本語版PDF)

親が子どもだったときのような知識を詰め込む教育ではないんですよね。

AIに依存するのではなく、うまく活用できる人材になることが求められています。

新学習指導要領の方向性

自分で考える力が求められる背景の2つ目は、新学習指導要領の方向性です。

2020年に改訂された新しい学習指導要領では、子どもたちが主体的、対話的で深い学びを通して、自分で課題を見つけ、考え、行動できるようになることが求められています。

時代の急激な変化に対応できるように教育目標も柔軟に変化していく必要がありますよね。

学校現場でも「探究学習」や「グループディスカッション」といった取り組みが増え、子どもの思考力を引き出す教育が進んでいます。

小学生の教育に重要な新学習指導要領の方向性については親もよく把握しておいたほうがいいですね。

情報過多社会における判断力

自分で考える力が求められる背景の3つ目は、情報過多社会における判断力です。

フェイクニュースや広告、意図的な誘導情報が混在する中で、事実を見極める力がなければ簡単に誤った情報に流されてしまいます。

近年騒がれている「闇バイト」なども、「簡単に高額な報酬がもらえる仕事は本当にあるのか」を判断する力が欠如していることの表れですね。

正しい情報を見極め、自分の意見を持つためには、批判的思考力が欠かせません。

情報過多社会における判断力は必須の力です。

小学生に自分で考える力をつけるために親はどう関わるか

小学生に自分で考える力をつけるために親はどう関わっていけばいいでしょうか。

以下の3つがあげられます。

- 子どもの疑問にすぐ答えない

- 自分の言葉で話す時間を作る

- 自分で選ぶ体験をさせる

1つずつ見ていきましょう。

子どもの疑問にすぐ答えない

小学生に自分で考える力をつけるための親の関わり方1つ目は、子どもの疑問にすぐ答えないです。

子どもの質問にすぐ答えてしまうと、子どもが考える機会を奪ってしまいます。

たとえば、私の娘も「なんで空って青いの?」「なんで人って死ぬの?」など素朴な疑問を投げかけてくることがあります。

忙しいと「わからない」「いいからやることやって」と適当に答えてしまいがちですが、ここで「なんでだろうね?」と一緒に考えてあげる姿勢が大切です。

一緒に本で調べたり目で見て確かめるのが理想的ですが、なかなか難しいですよね、、。

余裕がないときは、「なんでだと思う?」と子どもに聞いてみましょう。

正解を言うことができなくても、まず自分で考えてみることで「もっと知りたい!」と興味がふくらんできます。

自分で考える力をつけるために子どもの疑問にすぐ答えず、一緒に考え、子どもの興味を広げてあげましょう。

自分の言葉で話す時間を作る

小学生に自分で考える力をつけるための親の関わり方2つ目は、自分の言葉で話す時間を作るです。

自分の頭で考えて意見を伝える経験を積むことで思考力や伝える力が育っていきます。

たとえば、「今日の学校は楽しかった?」とYesかNoで答えられる質問をするのではなく、「今日の学校で一番楽しかったのはどんなこと?」「それはなんで?」と具体的に質問するようにしましょう。

小学生の特に低学年だと語彙も少なく、うまく話せないかもしれませんが、「つまりこういうことでしょ」など親が口を出さないようにします。

子どもが話すのをしっかり聴くのは忍耐がいることですが、「親は自分のことをわかってくれている」と子どもの自己肯定感にもつながります。

自分で考える力をつけるために子どもが自分の言葉で話す時間を作ってあげましょう。

社会に関心を持って自分の意見を考えさせるには小学生新聞が有効です。

私が朝日小学生新聞を試したレビューをこちらで紹介していますので読んでみてくださいね。

自分で選ぶ体験をさせる

小学生に自分で考える力をつけるための親の関わり方3つ目は、自分で選ぶ体験をさせるです。

自分で選ぶ体験をすることで判断力が磨かれます。

たとえば、「明日はどの服を着る?」「今日の朝ごはんのパンは何がいい?」など日常の小さいことでいいのです。

私の娘はオシャレが好きでこだわりが強いので、「明日は涼しいから長袖がいいかもよ」などの筆者のアドバイスは最初から聞かずに自分の着たいものを着ます。笑

自分で半そでの服を選んだけど寒かった場合、「このくらいの気温では半そでだと寒いんだ」ということが学べますよね。

自分で考える力をつけるために積極的に自分で選ばせましょう。

小学生に自分で考える力をつけるために私が実践していること

小学生に自分で考える力をつけるために私が実践していることを3つご紹介します。

- 子どもの世界観を否定しない

- お手伝いをさせて段取りを考える機会をつくる

- 進研ゼミの考えるワークに取り組む

1つずつ見ていきましょう。

子どもの世界観を否定しない

小学生に自分で考える力をつけるために実践していること1つ目は、子どもの世界観を否定しないです。

子どもは好奇心のかたまりですよね。

親や周囲の大人が好奇心の芽を潰さなければどんどん成長していきます。

私の娘は工作や絵を描くこと、曲を自分で作ることが好きです。

歌詞を書くときに「まだ習ってない漢字も書きたい」というので一緒に調べてあげることもあります。

正直、忙しいときは「習ってない漢字はまだ書かなくてもいいんじゃ、、、」と思うこともありましたが、自分で曲を作りたいと熱中することで漢字にも興味を持って楽しんで学ぶことができますよね。

また、私の娘に「将来何になりたいの?」と聞くと「天使」と答えます。なぜなのか聞くと「困っている人を助けたいから」だそうです。

「困っている人を助けるなら看護師さんとかお医者さんじゃなくて?」と聞くと「天使だと魔法が使えるし翼があって空が飛べるから」と返ってきます。

そこで「変なこと言わないの」と否定してしまうと子どもは「変なこと考えちゃダメなんだ」と自由な発想をしなくなってしまうかもしれません。

私の娘は天使になるために「天使になれる薬を作ろう」と考えているようです。

実現可能かどうかは別として、子どもの自由な発想を否定しないことで子どもはどんどん興味のあることを広げていけます。

自分で考える力をつけるために子どもの世界観を否定しないように気をつけましょう。

お手伝いをさせて段取りを考える機会をつくる

小学生に自分で考える力をつけるために実践していること2つ目は、お手伝いをさせて段取りを考える機会をつくるです。

料理や洗濯などのお手伝いをさせることで優先順位を考えたり段取りを考える論理的思考力のトレーニングになります。

ある日私の娘が朝ご飯の準備を自分でやりたいと言い出したので、1人でやらせたことがあります。

メニューは食パンと牛乳とヨーグルトにカットしたバナナとシリアルをかけたものです。

食パンを焼くのに時間がかかるから食パンを焼いている間に他のものを準備するのですが、娘は言わなくてもちゃんと見ていたようで、その段取りで朝ごはんの準備を始めました。

しかしヨーグルトなどの準備に集中している間にパンは焦げてしまいました。

「思ったより早くパンって焼けるでしょ」と言うと娘は悔しそうな表情をしていました。

次に1人で準備するときは「パンを焼いて様子を見ながら他のことをしなければならない」と学習して、見事パンを焦がすことなく準備できました。

このように自分で考える力をつけるためにお手伝いをさせて段取りを考える機会をつくることは有効です。

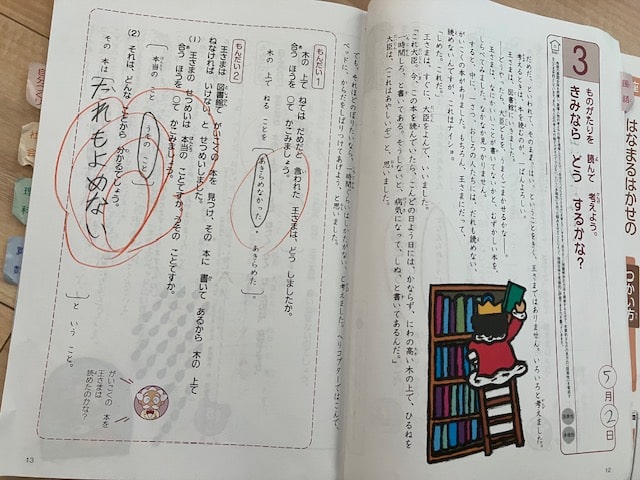

進研ゼミの考えるワークに取り組む

小学生に自分で考える力をつけるために実践していること3つ目は、進研ゼミの考えるワークに取り組むです。

私の娘は1歳の頃からこどもちゃれんじを受講していますが、小学1年生からはタブレット学習のチャレンジタッチに追加で「考える力・プラス講座」のワークに取り組んでいます。

このワークは国語、算数、理科、社会の4教科と自分を見つめて自己確立するための「自分つくり」の5つの分野で思考力、表現力を育てるためのオプション講座です。

全部で12回分あるので、平日に1回、土日に1回ずつ取り組んでいます。

特に算数はたまに大人でもちょっと考えないと難しいと感じる問題もありますが、解説の本には丸つけをするときのチェックポイントやつまったときの声かけの例なども載っているのでわかりやすいです。

娘は負けず嫌いなので、記述問題がわからないと機嫌が悪くなったり、間違えるとやる気を失いがちだったりして最初は大変でした。

ですが、「間違えたっていいんだよ。ここまで自分で考えられたことが偉い」とこまめに褒めるようにしたところ、現在は記述問題にも積極的に挑戦し、2年生でも継続できています。

また、まだ学校では習っていない理科、社会があるのもポイントで、授業で習う前に興味を持たせることができます。

理科では毎月体験クラフトもついていて、楽しみながら学ぶことができます。

自分で考える力をつけるために、進研ゼミの考えるワークなどに取り組むのもおすすめです。

チャレンジタッチが小学生の勉強習慣に役立つのかについてこちらの記事でも紹介していますので参考にしてください。

また、小学生が自分から勉強するようになるために親ができることについてこちらの記事も読んでみてくださいね。

まとめ 小学生に自分で考える力をつけてこれからの社会を生き抜く力を育てよう

小学生の子どもには複雑な社会をたくましく生きていってほしいですよね。

でも自分で考える力ってどうしたら育てられるのかわからなくて不安な方も多いのではないでしょうか。

親ができることは日常の中で子どもに自分で考えさせる機会を作って、否定をしないで見守ってあげることです。

子どもの話をじっくり聴くのは忍耐が必要ですが、少しずつ表現力も身についていきます。

少しでも参考になることがあれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。